2020年4月に改正健康増進法が施行され、4年以上が経過しました。多くの飲食店やオフィスでは、法律への適応が進んでいる一方、未だ対策が進んでいないところもあるはずです。

とりわけ、喫煙室に関するルールの理解は、従業員やお客様が快適に過ごすために重要です。「まだあまり理解できていない」という方は、この機会に疑問点等を解消しましょう。

今回は、改正健康増進法を理解するうえで押さえておきたい、喫煙室のルールについて解説します。オフィスや飲食店において、喫煙環境の整備などに悩まれている場合は、どうぞ最後までお読みください。

法改正から4年が経過|現状は?

改正健康増進法が施行されたことで、飲食店やオフィスでは、屋内での原則禁煙や標識の掲示義務といった対策が求められています。分煙の重要性が叫ばれる現在、対策していない企業は「時代遅れ」と見なされる可能性があるのです。

実際、東京都のデータによると、都内の飲食店における改正健康増進法の認知度は93.1%でした。また、「原則屋内禁煙になったこと」についても、83.1%は「知っている」と回答しています。

一見すると法改正への対応が進んでいるように見えるでしょう。しかし、「全面施行後(令和2年4月以降)の、受動喫煙防止対策」の項目では、「屋内外とも全面禁煙」とする飲食店が53.5%にのぼっているのです。

出典:東京都「令和5年度 飲食店における受動喫煙防止対策実態調査(概要)」

(https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/03/05/documents/07_02.pdf)

飲食店では喫煙者の需要も多く見込まれますが、データから読み解くと、喫煙者の取り込みができていないお店も多いと考えられます。その背景として、改正健康増進法について深く理解できていない事業者の存在が挙げられるのです。

改正健康増進法における「喫煙室」のルール

改正健康増進法の中でも、特に理解が難しく感じられるのが、喫煙室のルールです。設置できる喫煙室には条件(基準適合)が定められています。

・出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること

・たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

・たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

(引用:厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」/https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)

どれか一つでも条件を満たしていなければ、喫煙室として認められません。とはいえ上記3点を満たすのは簡単ではなく、屋外排気についてはダクト工事が求められます。工事を実施するためには多額の費用が発生し、日程調整なども負担増加につながるのです。

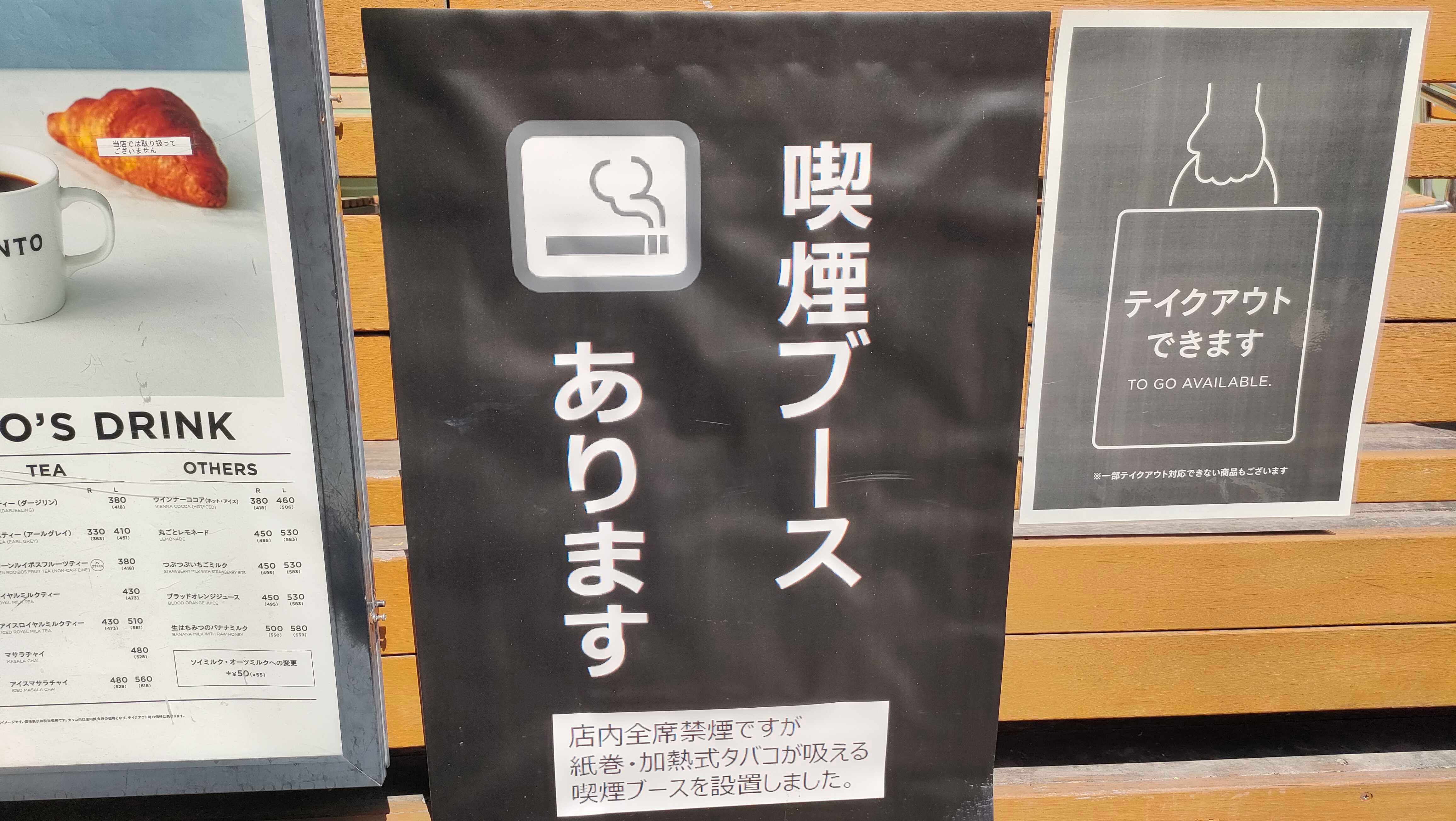

また、標識の掲示も必要となりました。喫煙専用室や喫煙目的質などの種類を問わず、設置した際は標識を掲げて、以下のように喫煙室があることを明示しなければなりません。

2つのルールのうち、基準適合は特に理解が難しい分野です。喫煙室の設置を考えながらも、ルールが把握しきれない場合、分煙コンサルタントに助言を仰ぐことも選択肢の一つです。

ルールに違反すると罰則がある

喫煙室に限らず、改正健康増進法のルールに違反すると指導・助言を受け、それでも改善されなければ罰則(過料)が課されます。たとえば施設等の管理権限者が「喫煙室の基準適合」「施設標識の掲示」を怠った際は、50万円以下の過料を課せられるのです。

(出典:厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」/https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/)

東京都の調査では、約3割の事業者は指導や過料の対象になることを「知らなかった」と回答しています。お店の信頼という面でも、喫煙室に関するルールを知っておくことは必須です。

喫煙ブースがおすすめの理由とは?

飲食店やオフィスで喫煙環境を用意したい場合、おすすめになるのが喫煙ブースです。主な理由を2つ紹介します。

【理由1:工事が不要】

喫煙室を設置する際は工事が必要になる一方、喫煙ブースは基本的に工事不要です。ブースを設置するだけで完了となり、工事費用はかかりません。

【理由2:省スペースの実現】

設置するサイズによるものの、喫煙室と比較するとコンパクトなサイズ感となっており、デッドスペースを有効活用できるのも強みです。

「どうしても喫煙室でなければならない」という明確な理由がない場合は、喫煙ブースの導入も検討されてみてはいかがでしょうか。

喫煙ブースがどう使われているのか潜入取材!

今回は、喫煙ブースが飲食店でどのように使われているのか、お店への潜入取材を実施しました!

最初に訪れたのは、東京の池袋駅です。

駅周辺は非常に多くの人で混雑していました。駅から少し歩いたカフェに、喫煙ブースがあるとのことです。

駅から約5分歩いた場所に、該当のお店がありました!

こちらが店内です!手前側は非喫煙スペースとなっていて、扉の向こう側は喫煙スペースになっています。

「加熱式たばこ専用室」の標識がしっかりと掲示されていますね!

喫煙ブースの中では、紙巻きタバコも吸えるようになっています。

今回、店内で撮影した写真がブレていたため、喫煙ブースがより鮮明に映っている写真を掲載します。

池袋のお店と同じサイズ感で、2人までが入れるサイズですね!中に入ってみたところ、まだ十分なスペースがありました。

加熱式たばこ専用室の中に、喫煙ブースを別途設けている形ですね。これまで複数のお店に伺いましたが、こういった分け方をするお店は多くありました!

続いてもう一店舗、今度は東京の錦糸町にやってきました!

今度はカフェではなく居酒屋です。全国に展開するチェーン店ですね!平日の夕方でしたが、一定のお客さんで賑わっていました。

店内から入って奥のほうに、喫煙ブースがありました!今回もお客さんが多く、撮影が難しい状態であったため、別店舗で撮影した写真をご覧ください。

滞在していると、喫煙ブースのすぐ横にお客さんがいることに気がつきました。私は1時間ほど滞在した中で、喫煙ブースを利用される方が多くいましたが、タバコのニオイや煙を気にされる様子はありませんでした。

特に居酒屋の場合は、1人用ではなく2人用だと会話が弾むのでいいですよね!

灰皿はとてもきれいな状態で、清掃の負担も少ないことがうかがえます。

喫煙ブースがあるだけで、喫煙者と非喫煙者の両方が楽しく過ごせるため、設置のメリットは大きいのではと感じました!

まとめ

今回は喫煙室のルールについて、罰則の有無などを含めて解説しました。

改正健康増進法の施行により、企業にはより一層の分煙対策が求められています。現時点で対策を実施できていない場合は、早急な改善に取り組みましょう。

分煙を実施する際は、気軽に設置できる喫煙ブースが得策といえます。設置の際はいくつかの業者を比較し、気になる商品があれば直接問い合わせてみましょう。

他の記事を読む

【現地レポート】喫煙室のニオイが気になる!具体的な対策方法はあるの?

【現地レポート】喫煙室の設置基準を解説|喫煙ブースがおすすめである理由も紹介!

<この記事の取材・執筆者 N.T>

1993年生まれ、大阪出身。大学卒業後さまざまな職を転々としたのち、2019年よりWebマーケティング会社に転職。Webライターとして活動を続け、2023年5月よりフリーランスに転身。野球やバスケットボールなど、スポーツ全般をこよなく愛する。